Clarín – textiles y abstracción frente a la ofensiva política

“Lo Woke está muerto. Los museos de Washington y los de todo el país son, esencialmente, el último segmento que perdura del Woke. En ellos se discute cuán horrible es nuestro país… nada sobre nuestro brillo, nada sobre nuestro futuro. No lo vamos a permitir. He instruido a mis abogados a involucrarse con los museos… Tenemos el país más atractivo del mundo, y queremos que la gente hable de eso, inclusive en los museos”.

Este tweet reciente de Donald Trump va mucho más allá de su combate a las ideas que promueven la conciencia sobre la desigualdad racial, social y sexual: es el indicador de que el presidente comprende, mejor que muchos otros, el poder simbólico que construye un museo cuando domina el arte de contar historias memorables para transmitir valor o conocimiento.

El impacto de las acciones presidenciales en los museos de EE. UU. es desigual. En los museos públicos ha causado despidos polémicos y readecuación de guiones curatoriales. En los privados, una moderación en el discurso, sobre todo de los que dependen de financiamiento público para proyectos específicos. Los museos más independientes de estos avatares son aquellos que, como el MoMA (Museo de arte moderno de Nueva York), cuentan con un fondo millonario, producto de innumerables donaciones.

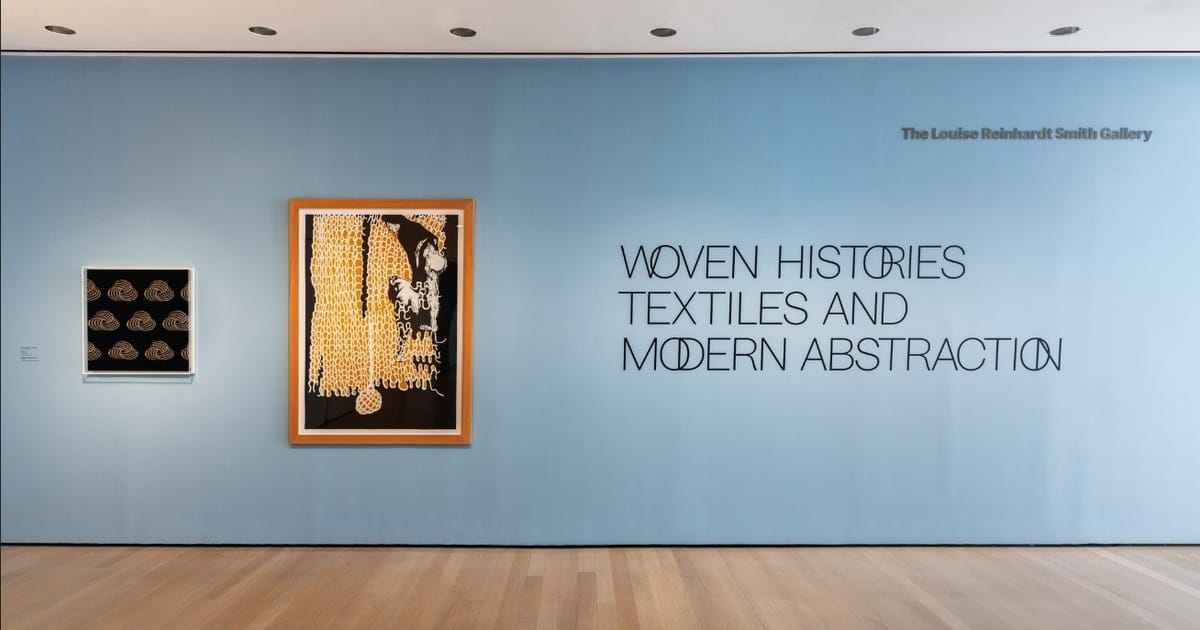

Más allá de las cancelaciones y de los excesos, es saludable que los museos revisen sus premisas, no sólo sobre raza o género sino sobre la naturaleza misma del arte y sus funciones. Woven Histories. Textiles and Modern Abstraction (Historias tejidas. Los textiles y la abstracción moderna), en exhibición en el MoMA hasta el 13 de septiembre, es un caso feliz de investigación curatorial con el fin de ofrecer nuevas interpretaciones sobre el surgimiento del arte abstracto y poner en valor su relación con el arte textil, ejercido sobre todo por mujeres y considerado entonces un arte menor o arte aplicado.

En un mundo devastado por la Primera Guerra Mundial, los artistas de vanguardia querían participar de la creación de una sociedad utópica e igualitaria. Sostenían que la experiencia estética es un interés universal. Muchos de ellos, sobre todo mujeres con mirada interdisciplinaria usaron sus pinturas y dibujos para diseñar textiles de factura artesanal e industrial, con el objetivo de llevar belleza a todos los aspectos de la vida.

Los constructivistas rusos diseñaron indumentaria. En los talleres de tejido de la Bauhaus Anni Albers y Gunta Stolzl diseñaron telas de tapicería para producción masiva y tapices únicos en estilos relacionados para colgar de las paredes.

Todo ello puede verse y admirarse en las salas: es difícil distinguir la autoría de Paul Klee (la preciosa pintura Fuego en el atardecer), de las obras de Sophie Taeuber-Arp, hasta que éstas se convierten en bordado. Lo mismo ocurre con la pintura de Josef Albers y Anni Albers, hasta que las suyas se convierten en diseños para manteles o tapices.

En una vitrina se exhibe Tapis et Tissus, un portfolio que editó Sonia Delaunay en 1929 que incluía diseños de alfombras y textiles de lenguaje constructivo realizados por artistas interesadas en transmitir sus ideas por medio de productos de consumo masivo.

Muchas de ellas emigraron a EE. UU. con la llegada del nazismo; Anni Albers se instaló en Carolina del Norte en el Black Mountain College. Desde allí lideró un taller de experimentación y producción, y un proceso de reflexión teórica sobre la función social de los textiles (en donde mucho se conversaba sobre sus admiradas piezas producidas por los pueblos andinos de América Latina), que influyó en el mundo entero.

El hilo, la lana, la soga, el cable fueron adoptados por los artistas de Nueva York; el arte textil comenzó entonces a ocupar su lugar dentro de las artes visuales. En las salas puede verse obra de la colombiana Olga de Amaral, formada en la Academia de Arte de Michigan, que luego funda un taller en Bogotá y rescata antiguas tradiciones andinas; y de Leonore Tawney y Agnes Martin, que hicieron juntas en Nueva York el recorrido de la pintura al telar.

Las dos últimas salas están dedicadas a la cuadrícula y a lo artesanal. En Grids, nets and knots (Cuadrículas, redes y nudos) aparecen filas y columnas en todos los soportes imaginables: Un óleo de Jack Whitten, un tapiz de Ed Rossbach, un Tikal de Anni Albers, tejidos de la venezolana Gego, construcciones de acero galvanizado de Ruth Asawa.

En Labor (Trabajo) se exhiben artistas que reflexionan sobre la industria textil, alimentada de sueldos de explotación en economías periféricas y que fomenta el hiper consumo y la degradación ambiental. Hay también Life Wear, piezas de guardarropa diseñadas por artistas mujeres para usar como medio de expresión.

Los sweaters de Ellen Lesperance son conceptualmente profundos y tienen mucho humor. La española Teresa Lanceta y la argentino-estadounidense Analia Saban combinan técnicas artesanales e industriales en tapices de mucho carácter.

La muestra es acompañada por un impecable catálogo que suma reflexión teórica y contexto histórico a la idea que la articula: la de la centralidad de la creatividad en nuestras vidas, tanto en la alfombra que pisamos como en la pared de un museo.